Browse

2011年夏末碧玉在曼徹斯特國際藝術節舉辦了多媒體展演《Biophilia》。Biophilia是一系列對聲音、視覺、科技、音樂教育、實體唱片概念挑戰的聲音計畫,Biophilia最初發想是空間性的,碧玉預想在冰島的某個屋子裡,讓一個房間便是一首歌,後來這個概念便發展成在Biophilia Apps軟體裡的宇宙,銀河裡一個星宿展開便是一首曲子。(註1) 藝術節的展演便是把這種沒有疆界的蔓延晶體化(crystallize)展示的時刻,在維多利亞式的舊倉庫裡展示各式訂製研發的大型樂器,舞台上方圍繞著螢幕將音樂視覺化為影像。一開場,由英國老牌自然生態節目主持人大衛•艾登堡(David Attenborough)以他引人入勝的嗓音帶領聽眾進入Biophilia的宇宙,一個和自然元素,色彩,形式,味道,觸覺,以及最核心的聲音緊緊相繫的計畫,尤其科技在其中的角色在於將不可見的聲音具現。我把Biophilia第一首展演曲目「雷電」(Thunderbolt)視為揭開這篇書寫的序幕:

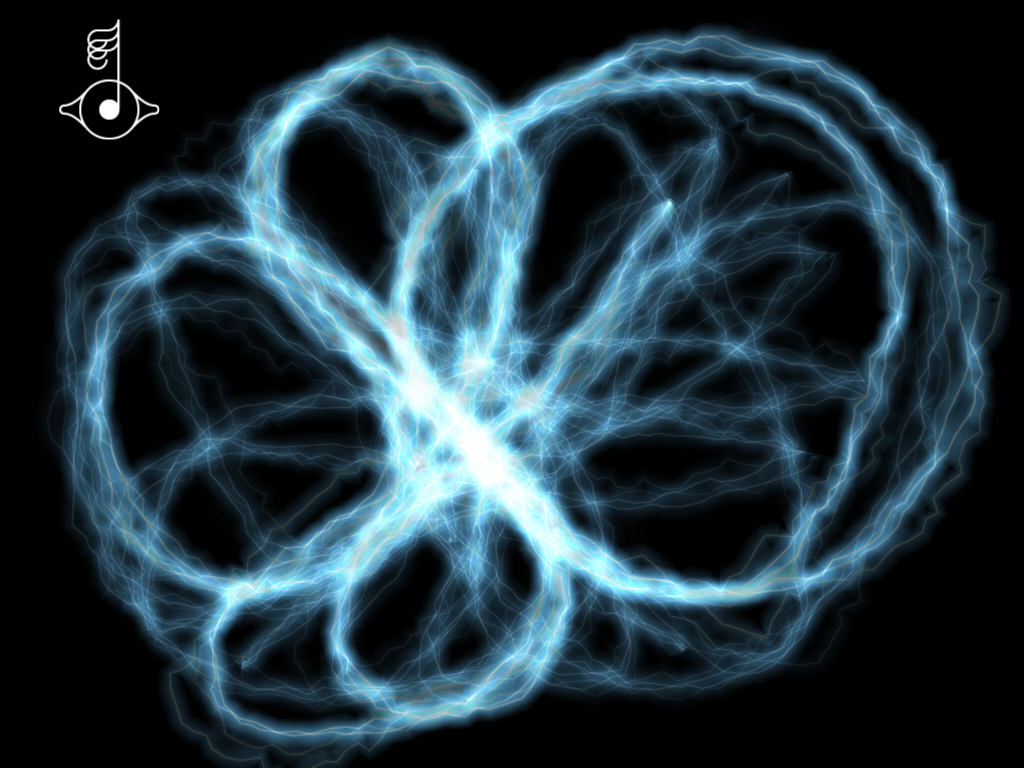

「在水緣邊鼓動/在我的神經末稍發冷/腦袋昏亂/漫遊在欲望邊緣。難道我太經常渴望奇蹟?…沒人能想像我需要的那種光電衝擊」(註2) 在管風琴聲與吟唱下,舞台兩側的特斯拉線圈(Tesla coils)產生的電極開始合奏。站在光線舞動前,歌唱中提示的神經末梢、鼓動、漫遊、昏亂與奇蹟,讓我不禁想像,這是否就是電力第一次在城市裡流通的感受?

竇恩(Mary Ann Doan)在著作《電影時間的出現:當代性,偶然性與檔案》,處理了現代化中,時間如何成為焦慮之源,而媒體又如何成為相應焦慮的產物。從機械複製時代的開始,時間開始成為競速的單位,對齊美爾(George Simmel,1858~1918)或班雅明(Walter Benjamin,1892~1940)來說,現代化是刺激的密度與速度均增強的時代,也因此時間與創傷或震驚現象緊緊相繫而成為焦慮之源,必須被控制、管理、儲存甚至再現。班雅明將此震驚現象與都會生活連結,交通,鐵路行進,光電與報紙,廣告等皆能成為刺激來源。在著作裡,竇恩認為攝影與電影正是對應時間競速的產物,尤其對瞬時的掌握,班雅明在〈論波特萊爾的幾個主題〉裡便陳述著現代生活裡無數地開關、嵌入、按壓的指末動作裡,按快門(snapping)的動作最具影響力,它將事件永恆固定,相機給予了時刻一個死亡後的衝擊(posthumous shock)。於是,攝影或電影因其膠卷本質絕佳地與現實的索引性(indexicality),讓攝影或電影成為管理時間危機的利器之一,像,檔案熱便從中延燒,讓事件的偶然性得以被控制管理。(註3)

時間危機、事件、震驚死亡這幾件事在早期電影裡被具現的領域便是早期電影對「電刑處死」事件的著迷。竇恩在書裡舉了兩個例子,《大象的電刑》(Electrocuting an Elephant;Edison, 1903)和《傑高茲的死刑與奧本監獄的全景》(Execution of Czolgosz, with Panorama of Auburn Prison;Porter/Edison, 1901)。(註4)《大象的電刑》是1903年1月4日由愛迪生製片公司拍攝處死大象Topsy的實境片(actuality film)。Topsy是美國康尼島月之遊樂園的一頭展示象,在多年內分別將三人致死,於是被園方決議處以絞死刑,但在人道因素考慮下被動物保護協會回絕,愛迪生於是出面提議用交流電進行處刑以展示其致命性,進而提倡他自己研發的直流電系統。

影片一開始,穿著制服的人員牽著象走向行刑的鐵板中央,鏡頭隨著大象由左向右搖攝,待大象就位時攝影機以固定鏡頭中景將行刑場框住,刑場後方有著諾大的廣告布條「月之樂園是康尼島的重心」,幾秒過後Topsy的腳底開始冒煙,身體緊縮並倒下。《傑高茲的死刑與奧本監獄的全景》同樣由愛迪生公司拍攝,是一部以重演(reenactment)手法對時事進行攝製的影片,此片重演刺殺第25屆總統威廉.麥金利(William McKinley)的無政府主義者傑高茲(Leon Czolgosz)被電刑的過程。影片一開始,鏡頭隨著行駛的火車向左往右搖鏡拍攝,火車後方正是監獄外牆,鏡頭劃過從監獄庭院長出的枯枝後停止。以上皆是奧本監獄的實景,接下來畫面以融接效果交匯實景與虛構場景。下一幕便是重演場景,背景是人工感強烈的假牆與閘門,固定鏡頭框架場景,陸續演出領出囚犯、檢查電椅、行刑等步驟。

電刑在1880年代美國已經是普遍被接受的死刑,美國早期電影學者大衛.利維(David Levy)指出,以電刑將麥金利總統的暗殺者處死或許適得其所,因為麥金利崇尚科技而他被刺殺地點—泛美博覽會—正是第一個以電力展示照明的博覽會。(註5) 電刑代表的不僅是一種「進步」的死亡,更是「不被延遲」的有效率又乾淨的死亡,一個在工業時間的概念下的刑罰,代表的是減少時間的浪費。而電影其面對事件的效率就在於其索引性,將電影時間與事件時間和合的效率,而避免非事件(uneventful)的浪費。於是,很清楚的,我們看到電影因應時間焦慮而成為與失序相對的媒體,電影(尤其是愛迪生製作的)控制了事件的偶然性,如第一部在「黑色瑪利亞」(Black Maria,愛迪生研發的動態電影製片場)裡拍攝的影片,紀錄的便是打噴嚏的人(Edison Kinetoscopic Record of a Sneeze,1894),在黑色佈景前,近攝因無法控制體內噴發的力量進而扭曲抽搐的紳士臉孔,此時,早期電影展示的是對偶然,與難以駕馭能量的部署能力,正如愛迪生的兩部近似新聞(newsreel)的影片,控制與演繹了他者,一隻性情不定的象,一位無政府主義的年輕男子的死亡。於是,班雅明口中最具影響力固定事件的快門按壓動作,讓片刻死後震驚便在早期電影對電刑的著迷中具現。

美國作家霍桑(Nathaniel Hawthorne, 1804~1864)曾如此形容他在電力點燃城市燈火的初始經驗:「這是真的?還是我在做夢?這世界的事物因為電而成為一條巨大的神經,在屏息的瞬間便共振(vibrating)千里。」在霍桑的形容裡,彷彿電是一條快速鐵路將世界串連得以產生共時性,而世界才得以被想像成一整體。早期電影因膠卷的索引得以將事件的偶然紀錄加以管理,也就是說得以儲存震驚之源,一再觀看,將不可知逐步歸檔在認識領域裡。就像湯姆‧甘寧(Tom Gunning)對早期電影著名的詮釋「電影的吸引力」(The Cinema of Attractions)早期電影的能力在於「展示」,對觀者展示近乎不可能的現場,火車、災難、電刑等等。

目前為止,我們都在觀看震驚的來源,以一個中景或遠景的距離管理,計算著速度。但,如果我們就在震驚之中、在碎裂之時呢?一次大戰之間,基辛(Brion Gysin,1916~1986)在英國出生,加拿大成長,巴黎求學接觸超現實主義,1940年為躲避二次大戰而到紐約發展,1950年隨著包爾斯(Paul Bowles)到摩洛哥丹吉爾旅行認識在當地創作的詩人布洛斯(William S. Burroughs,1914~1997),後來兩人成為摯友。1958年,基辛因在丹吉爾的餐館「1001夜」經營失敗回到巴黎,住進許多藝術家進駐的便宜旅館「9 Rue Gît-le-Cœur」,也就是著名的「Beat Hostel」,1950至60年代成為「垮掉一代」詩人與藝術家如金斯堡(Allen Ginsberg)、歐羅夫斯基(Peter Orlovsky)、布洛斯常駐之處,也是在此基辛與布洛斯開始一系列合作計畫,如切碎技巧(Cut-Up)隨機地將文字、圖片、報紙、繪畫等拼貼,擁抱的偶然與碎裂如布洛斯道:「每次走出門,或往窗外看,你的意識總是被其他隨意的元素切斷。」(註6)

可能是戰後的焦慮與失望,這一群人不相信建構、禁制,而開放所有的可能性,包括性向、藥物、東方玄學。相對於以固定景框管理、辨識震驚,基辛將自身置放在昏亂之中。1958年他搭乘車前往馬賽,當巴士通過被樹簇擁小道時,他試圖閉上眼避開刺眼的陽光,卻經歷意想不到的經驗並寫到:「有一種勢不可檔的光潮帶著超自然的色彩在我的眼皮之外曝光,像是多面向的萬花筒在外頭旋轉。」(註7) 為了複製這種因強光暈眩的感知經驗,他便與數學家伊恩.薩默維爾(Ian Sommerville)一起合作,研發「夢機器」(Dreamachine,1960),並疾呼把這種經驗帶到每個人家的廳堂,也就是,以不動的身體接收快速移動效果下的強光閃爍。雖然夢機器苦尋不著願意大量製造並販賣的廠商,但夢機器的閃光感知與大眾觀閱經驗連結,卻在1963年由電影實現,基辛、布洛斯與英國實驗電影導演Antony Balch合作拍攝的「Cut-Ups」在1966年於倫敦上映,觀眾以固定在座椅上的身體,觀看近似夢機器轉速,以一秒一鏡的速度切換基辛與布洛斯生活或創作的片段,甚至,影片尾端更快速與頻繁出現夢機器的閃動和多畫面疊印,高樓、地鐵、旋轉門、車輛、廣告看板、難以辨認人影疊印。當世界拒絕被想像成一個整體,「Cut-Ups」又自動撕裂電影時間與事件時間的和合,而任由非事件性的瑣碎任意排列,基辛似乎揭露的是存在已成震驚之所,只有強光閃爍產生幻覺的「假事件」得以讓他從空間遁逃:「空間裡的任何一點都是爭論之所…我不要被任何一點侷限,我要以語塞(word-lock)解開這枷鎖,唯有如此我才能在宇宙(Space)中旅行。」(註8)

在上述的文字裡,我試圖勾勒早期實境電影如何以固定框景辨識,管理震驚之源,搭乘著電力將世界想像成一整體。然而,在二次戰後這樣的整體被視為妄想,實驗電影者和藝術家藉由作品揭露存在本是碎裂,非事件才是日常本質。《大象的電刑》裡連續性其實早就被非事件時刻切割,當大象縱身倒地,電擊煙霧散去數秒後,一個跳接(攝影機停止後再開啟拍攝)鏡頭位置突然向下移,Topsy像是暫時復活一般僵直身體突然抽搐,原來空無一人的背景突然出現人影。在影片末端,一個類似梅里耶(Georges Melies)的把戲(意外)像是告訴觀者死亡是可逆的,這不連續的一瞬置入事件的他者,一個幻術的可能。