Browse

五、田野中的攝影

今欲攝影番社風俗,要番人男女數人集來

我聞此老人約九十歲,因欲問伊,阿眉社舊事。(註1)—田代安定,1896

人類學家如何拍攝照片呢?如果總督府留下的照片是招來從軍攝影師所拍攝的,而伊能嘉矩又只是善於使用影像資料作為民族誌方法,但自己並不操作攝影機,那麼實際在田野中,帶著攝影機的人類學家呢?在田野中拍攝照片如何成為可能呢?亦即,田野工作中的攝影,是如何成為田野方法呢?

1896年10月,正在臺灣東部調查的鳥居龍藏,寫信給東京地學協會,報告在臺灣東部的調查,並說明了拍攝「土人」的情況,信中寫著:

臺灣東部的土人,除了臺東附近的土人外,都沒有全盤漢化,所以今日還可以看到土人的舊態,對我們人類學研究者來說,是最能感到趣味盎然的調查對象。我發現臺灣東部的土人一點也不怕被拍照,所以攝影的工作很順利(底線處為筆者所加)。(註2)

由於鳥居龍藏是有意識地在田野中使用照相機,在日治初期拍攝了許多第一手的臺灣原住民照片,接下來以鳥居龍藏為例,說明人類學家如何在田野中拍攝照片,並討論田野影像檔案的生產方式。(註3) 鳥居來臺灣進行第一次調查前,即認知到田野攝影的重要性,數次臺灣調查期間,也有意識地在田野中拍攝照片。(註4) 返回日本後,在東京人類學會與東京地學協會報告臺灣調查的成果時,在演講中展示田野中的照片,以說明臺灣原住民的文化特質。(註5) 發表的論文中,更是擷取田野照片影像,作為比較分析素材,同時也曾針對單一族群,發表民族誌影像專著(《蘭嶼雅美族》)。(註6)

鳥居於1896年第一次到臺灣進行調查時,正好臺灣總督府也有東部臺灣移民地(當時用語為「殖民地」)的調查計劃,負責此計劃臺灣東部調查者,是總督府殖產局技師田代安定(1857-1928)。田代安定來臺前,早在1889年已參加了東京人類學會,也曾擔任過東京地學協會的報告主任。鳥居到臺灣後,向臺灣總督府申請田野調查的許可,總督府在當時正要派遣田代安定到東部,於是鳥居龍藏的第一次臺灣調查,就與田代安定一同從臺北出發,在東部的田野調查期間,彼此常一同到部落進行調查。(註7)

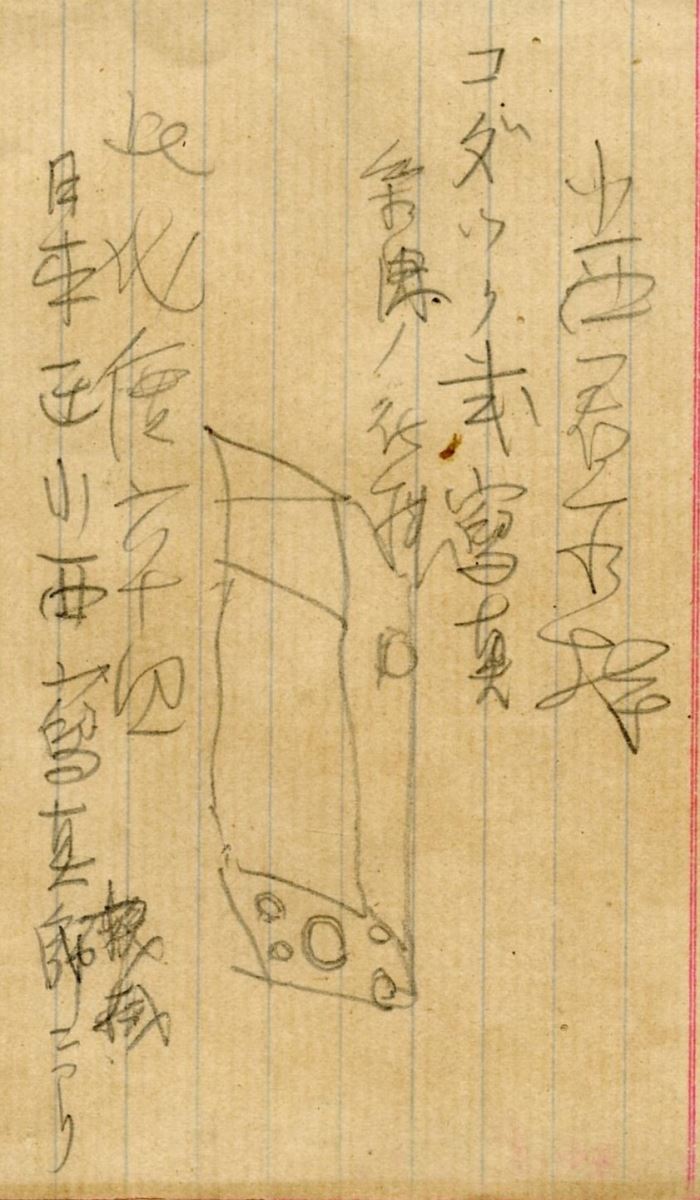

與鳥居龍藏同行的總督府殖產局技師田代安定,在田野日記中留下了數次鳥居在田野中拍攝當地原住民各族群的紀錄。田代安定甚至在田野日記中留下了攝影機的素描。在《臺灣雲林高山蕃支族語》這一本田代於1896年10月回到花蓮港,於米崙山軍營內整理田野中採集的語言調查記錄筆記簿中,留下極可能是鳥居所攜帶的攝影器材的素描。(註8) 田代並註明此攝影器材為「コダツク式寫真」,亦即科達箱型攝影機(Kodak box camera)(圖12)。鳥居在其回憶錄《某老學徒的手記》中,回憶當時日本的考古學與人類學,總是用素描來記錄圖像,並沒有使用攝影機的人。其認為到臺灣調查生蕃,只用素描的話是不行的,非使用攝影機拍照不可。然而他原先也不會攝影,於是向大學借了攝影機,速成地學習攝影術,帶著不完整的攝影器材前往臺灣。在回憶錄中鳥居自信地寫著:

在人類學界,應用寫真術是從我開始。(註9)

鳥居並未說明的,是帶了何種攝影器材。透過同行的田代安定的田野筆記,或許可以瞭解鳥居在田野中所使用的攝影器材。森丑之助在鳥居第四次臺灣調查(1900)期間擔任其助手,也曾在文章中回憶田野工作鳥居背著箱子的情形,應即是此箱型攝影機的攜帶箱。(註10)

鳥居在田野中的同行者田代安定,數月之前才與伊能嘉矩一同在臺北成立了臺灣人類學會,其1896年8月至12月的東部臺灣調查,雖然是執行臺灣總督府的「殖民地撰定」計劃,在田野中田代安定除了調查計劃移民地所需要的面積,臺灣東部的地理、地質、產業、與土地關係之外,同時也進行民族學、語言學的調查。(註11) 田代留下的田野日記與筆記,其重要性不只在偶然中留下了鳥居在田野所攜帶攝影器材的素描,更重要的是,曾數次提及在臺東、在花蓮的田野調查期間,鳥居拍攝當地原住民照片的經過。例如,1896年10月7日,在卑南,田代在田野日記中寫著:

過十時,到撫墾署,如同昨日,尋問呂家社通事生蕃事情。十二時回宿舍。

午後二時半,赴阿眉社,至頭目宅。鳥居氏亦同行。久永氏、安井氏亦同往,與呂家社通事同伴而行。拍攝頭人家族及社民照片(真影ヲ寫サル)。(註12)

田代安定、鳥居龍藏、與同行的臺東撫墾署官員永井與安井,一行人前往卑南阿眉社(今臺東馬蘭阿美族),並由呂家社通事同伴。在卑南阿眉社,田代透過呂家社通事的翻譯,召集頭人家族與一些部落內的原住民,齊集拍照。田代的田野日記留下了在現場時,透過通事與當地頭人筆談記錄。田代安定寫了以下的文字給通事看,要求通事協助召集部落的人,除了拍照之外,並調查卑南阿眉的起源傳說,以及蕃社風俗:

今欲攝影番社風俗,要番人男女數人集來

我聞此老人約九十歲,因欲問伊,阿眉社舊事。

此阿眉社創立幾年前要問伊

問阿眉社祖宗名叫甚麼

要詳話今所講伊

可告此通事,此候伊所講,要詳細譯話,不論其講話之要不要,一一傳話是請。(註13)

田代日記中紀錄著與卑南阿眉蕃社中耆老(鳥居照片中前排右一蹲坐者,圖13),透過通事翻譯進行筆談,採集卑南阿眉的起源傳說、遷移歷史、部落風俗與周邊卑南族的族群關係等資料。第二年鳥居龍藏在《東京人類學會雜誌》發表東臺灣蕃族的論文中,其中關於「南部阿眉」一節,即是根據此日的田野資料。(註14)

1896年11月24日,當日晴天,鳥居龍藏似乎身體不適,但還是隨同一行人前往南勢部落,在花蓮的飽干社拍攝照片。田代的日記寫著:

從午後開始離開花蓮港兵營,篠崎、烏帶同伴,到南勢諸社。因鳥居氏不適,他今日選要拍攝的人,是飽干社老者兩人,拍了照片。

結束後出社門,已經四時了。(註15)

除了拍攝部落原住民的體質與文化特徵外,田代也記錄了12月13日從花蓮港離開,所搭的交通船沿西海岸北返途中,到了打狗港時,鳥居拍攝港口風景。田代在日記中留下了兩則記錄:

12月13日 晴

花蓮港出發

乘千代田丸,沿西海岸返回臺北。12月15日 晴

午前四時三十分,到打狗港。

鳥居氏拍攝風景。(註16)

鳥居龍藏在臺灣東部調查期間寄給東京地學協會的信件中,提到「臺灣東部的土人一點也不怕被拍照,所以攝影的工作很順利」,的確也留下了不少的玻璃底片,看起來似乎在田野中一切都很順利的樣子。然而,在田代安定的日記中,卻也留下了一些耐人尋味的紀錄。例如在1896年11月17日前後,田代到花蓮七腳川部落調查時,當地人提出了抱怨。田代在田野日記中留下了透過同行嚮導的花蓮港人林鳳儀,與當地蕃社通事林振老之間的對話筆談:

(田代安定)伊通事心意如何,什麼事故不可送藥之言,我不曉得也。

(林鳳儀)前日本大人有學[寫]影後得病。蕃人妄言日本放鬼。通事今通知大人藥之事,不可送。(註17)

筆談紀錄中的「日本大人」,應該就是在田野中帶著攝影機到處拍照的鳥居龍藏。蕃人將拍攝之後的身體不適,歸因於「日本放鬼」,受到了詛咒,或是因日本大人所帶來的箱子(攝影機)作祟,影響所致。在世界攝影史中,不乏類似的抱怨,將攝影機誤認為是能吸取被拍攝者靈魂或是施放詛咒的一種魔術裝置。(註18) 當鳥居在現地正高興地寫下「臺灣東部的土人一點也不怕被拍照,所以攝影的工作很順利」時,這些在我們今日所看到的當時鳥居在論文與專著中所使用的照片,以及後來在1990年代以後重新沖洗出版的玻璃版照片影像等這些在影像檔案的生產過程中位於終端的原住民影像時,在當時田野現場的複式翻譯筆談的過程,被拍攝者對「日本放鬼」的恐懼,似乎都被人類學家的學術專名,以及影像內容本身在後來的不同時代文化脈絡中再生產時,所湧現的重建歷史與重建文化的靈光效應(auratic effect)所遮蔽了。

如果殖民統治初期人類學田野中的影像檔案的生產過程,如同鳥居經歷所顯示的,在短時間內累積第一手的臺灣原住民影像資料,並透過標準型的建立,掌握體質與文化特徵,並藉之以進行比較民族學研究。那麼,到了殖民統治中期之後呢?特別是1928年臺北帝國大學成立之後,在臺灣建立了全日本少數的學院內的民族學研究機構時,如何進行田野調查,並在田野中拍攝影像呢?

臺北帝國大學文政學部土俗人種學教室的助手宮本延人,在其回憶錄《我的臺灣時代》中,回憶第一次到蘭嶼調查的田野攝影經驗。1929年夏天:

調查紅頭嶼…至於我,以身為土俗人種學教室助教的立場,包辦了所有的雜務,照片的攝影便是主要的工作之一。當時還沒有現今已經通行的35mm的Leica型照相機,也沒有膠卷,帶去使用的是照相師營業用的Cabinet型玻璃底片的組合型攝影器材,還帶了木製的三腳架。當時我是攝影初學者,所以還準備了沖洗乾版用具一套,以及約兩公尺四方蚊帳式繻子製攜帶式暗房。當地白天悶熱得使人睏倦難受,但我還是努力拍了不少照片。(註19)

在蘭嶼島上的調查,主要是到各部落設立據點,進行系譜採集、人類學體質測量,並拍攝照片。在島上的調查,透過部落的警察駐在所的警察協助,這一點,在前一年臺北帝大土俗學人種學教室的第一次的田野經驗中,也是如此。

1928年七月,負責臺北帝國大學的土俗學人種學教室的教授移川子之藏與助手宮本延人一同到花蓮,向當地警察機構申請進入蕃地的許可後,進入蕃界調查,並有蕃地警察協助。一行人進入立霧溪流域,同行有警察帶路與搬運行李的工人。(註20) 太魯閣群的Tabito社,是移川與宮本第一次人類學田野調查的目的地。在Toboko社的頭目家,透過蕃地駐在所警察苫米地巡查的翻譯,採訪頭目Umin Urai,紀錄了Umin Urai記憶中親屬系譜上的七個世代,共230個名字。隔一天,在附近的Kubayan社,經由佐藤巡查的翻譯,訪問頭目Raushin Bakkule,採集其家族系譜,一共七代,382個名字。(註21) 在紀錄的龐大系譜資料中,關於部落的原居地、遷移、部落間的婚姻關係、親疏關係及敵對關係等,很自然的都浮現出來。1928年的初次田野,使移川子之藏與宮本延人,發展出了「臺灣高砂族系統所屬研究」的調查計劃,三年後獲得前總督上山滿之進的基金支援,進一步進行全面性的調查。最後出版了以龐大的系譜資料庫為基礎的歷史與社會民族誌《臺灣高砂族系統所屬之研究》,並於1936年獲得當時日本學術界的重要榮譽的帝國學士院賞。(註22)

宮本延人到臺灣的時候,以經是1920年代末了,原住民經歷了數十年的殖民統治後,已經產生了不小的社會變遷。森丑之助在1912年說明調查方法時提到的調查項目,容易因為外在環境或是與族群互動過程中改變的項目,到了宮本延人進入「蕃地」時,所目擊到的已經是改變中的,乃至已經變遷了的原住民社會文化。比較不容易改變的,只剩下「體質」,以及移川子之藏與宮本延人在田野中偶然發現的,能記憶到多代的親屬系譜。換言之,「記憶」與「體質」成為此時移川與宮本田野中的重要調查項目。移川與宮本在臺灣蕃界各部落蒐集系譜資料的同時,也拍攝各部落的影像。(註23)

環境的改變,也反映在殖民地人類學家的田野中,在伊能嘉矩、鳥居龍藏、森丑之助的年代,總是可以看到他們在野外的部落中田野調查的紀錄或是影像。到了移川子之藏與宮本延人的時代,部落中已經有蕃地警察駐在所。田野工作往往也是在管制出入的蕃界內,透過部落駐在所警察的協助,進行體質測量、口述系譜資料蒐集,以及攝影。這一點,對照鳥居龍藏在1896年花蓮秀姑巒溪畔蹲在地上記錄的身影,與移川子之藏在1930年代在部落駐在所走廊下,坐在桌子後面,兩旁是蕃地警察與助手,對面是被調查的當地原住民,兩個時期的田野調查者在田野中的影像,馬上就對照出殖民者理蕃政策的深入程度,以及殖民地人類學在田野中的環境。(圖14-15)

在統治初期的人類學田野中,伊能、田代或者鳥居等人也常在撫墾署或是地方官署,透過通事召來附近蕃社頭目「詢問生蕃事情」的情況,但是到了1930年代,蕃地警察已經深入到部落中,從通事到警察,現地的語言翻譯與嚮導的協助人物角色改變了,特別是蕃界中也有蕃社出身的蕃地警察。(註24) 同時,田野中的影像作為民族誌方法的使用上,臺北帝國大學土俗人種學教室也使用攝影設備,留下更多的人類學田野的影像檔案。不過,從殖民地人類學在臺灣展開初期,所提問的人種起源的問題意識,仍然繼續延續,雖然從語言與體質特徵的民族誌資料逐漸轉變成親屬系譜的民族誌資料;從自然的到社會的、從可觀察的到記憶中的、從現在到歷史,民族誌資料的調查方向雖然有所調整,但是人種分類與族群起源的問題,以及與周邊的其他島嶼原住民的比較民族學的研究傾向,則是一以貫之地延續著。

六、結論

臺灣原住民寫真檔案的形成,同時是殖民理蕃機構的官方民族誌與近代人類學運用攝影作為民族學方法的產物。

影像作為田野方法,在殖民地官方的民族誌中,原先是殖民者理蕃行政展開過程的歷史事件之見證,但也在殖民者意圖之外地留下以事件為中心的重要原住民影像檔案。在殖民地臺灣的人類學田野影像方法,不論是否親自攝影,或是使用影像資料,從伊能嘉矩、鳥居龍藏、到森丑之助逐漸發展。更重要的是,客觀實證的科學原則的標榜,也是從伊能嘉矩、鳥居龍藏、到移川子之藏、宮本延人一直以來在田野中蒐集現地民族學資料的原則。著重現地、現場,帶著清楚的問題意識拍攝與蒐集原住民圖像,在影像與人類學知識之間,影像被當成再現真實,能將被調查的原住民的本真性適當呈現的一種方法。

日治時期的人類學影像經驗(photographic experiences),除了作為原住民治理的紀實攝影記錄外,也是人類學透過民族學類型影像,建構族群分類的知識再現紀錄。這些留存下來的影像檔案,成為1990年代後,在新的時代環境中,在日本與在臺灣,重新挪用與再生產其影像意義的資源,展開在不同時空脈絡下新的影像社會歷程(social life)。(註25)

(編按:本文作者為美國紐約大學歷史學博士候選人、臺灣大學歷史學博士班)

(其他書目參見此處連結)