Browse

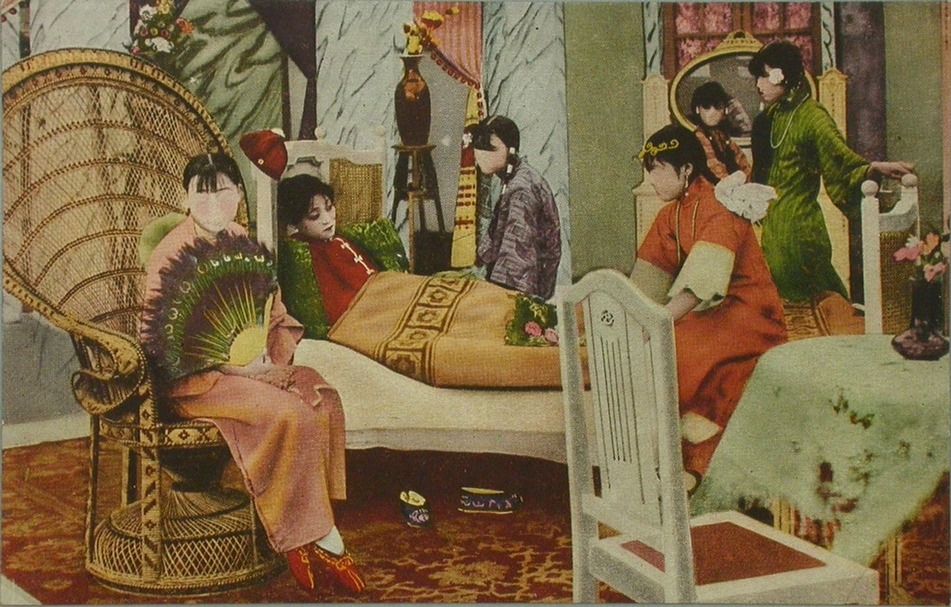

「海峽華人」連同許多其他名稱,是用來指稱定居在1826年成立的前英屬海峽殖民地(按:最早包含新加坡、檳城、麻六甲)的數世代混血或混語化(creolization;以下簡稱「混血(語)化」(註1)) 華人社群。而在「海峽」這個詞召喚19世紀的殖民氛圍之時,其他名字像是「土生華人(perenakan)」和「峇峇(Baba)」暗示著該社群根深柢固的先住民網絡 (註2)。

就混血(語)性(créolité)作為加勒比海殖民性的族裔多元性範疇,它也批判那「多元性」的階級本質。如法屬馬丁尼克評論葛里桑,與亞買加文化理論家霍爾都強調,被許多人無差別地理解為「creolization」或混雜的社會,往往遠非對等交流的文化混合產物。反之,作為一種與殖民政府和種族間暴力深刻糾纏的長期現象,混血(語)化「總是引發了不平等,階層化及宰制,繼而,從屬地支配與奴役、控制與反抗的議題」。⋯對19世紀末和20世紀初的英屬馬來亞而言,加勒比海的混血(語)視點也彰顯西化的海峽華人、在中國出生的新客,和馬來先住民間不均等的權力關係。

—洪子惠,〈’There Are No Chinamen in Singapore’: Creolization and Self-Fashioning of the Straits Chinese in the Colonial Contact Zone〉(註3)

混血(語)化

學者洪子惠在探討新加坡土生華人再發明國族認同的論文開端,引述新加坡作者Ralph Modder的某則短篇:有個剛抵達海峽殖民地的英國人詢問當地出生的華人夥計:「你應該是中國人(Chinaman),對嗎?」夥計回答:「先生,新加坡沒有中國人!只有華人。(There’s no Chinaman in Singapore, sir! Only Chinese.)」雖然這位「華人」夥計禮貌地以髮型為例,向英國人說明「中國人」與「華人」的差異,故事結尾卻是他腦海中混合華語、馬來語、英語的那段獨白:

This ang moh admits he is foolish and can laugh about it! He can ‘lose face’ to me! But he is my boss, whom I must also respect! Wah! So complicated! Makes my kepala sakit(馬來語「頭痛」)!

這段英文雖不難理解,但幾句話裡融合土生華人的英文會用到的:(1)中國沿海方言(ang moh;紅毛,指洋人),(2)狀聲詞,(3)華語轉義詞(lose face;丟臉)(4)和馬來語(kepala sakit)。這段涵蓋母語、方言、混語等多重元素的文字,有力地揭示一幅生動的被殖民華人社會景觀。

本文的初衷是回應吳祥賓基於2019年間的「請說方言實驗室」的考察,而對幾位作者發出的書寫召喚,並主張移民的「混血(語)化」與語言的在地化(indigenization)為一體兩面,而方言(dialect)的美學實踐也必須基於書寫的在地化思考。在前幾篇,我們看到了臺灣當代藝術家的方言語境,方言與土地感的辯證(註4),及「定居殖民」(settler colonialism)的官話之於方言的支配性—後者正是早期推行「禁止說方言」的政策因素。演變至2017年後,16種原住民族語獲登記為官方語言,客語、原住民語電視台行之有年,2018年12月25日三讀通過《國家語言發展法》,公視設立全臺語播出的公視臺語台,「方言」位階的提升不可謂不大。

前提:臺語(在本文語境裡可譯為:Taiwanese Hokkien)和漢字文化圈

在新的發展情勢下,臺語從過去壓抑的方言到如今具有官方位階。同時,作為專題濫觴的「請說方言實驗室」(“Chhiáⁿ Kóng Ka-ki ê Khiuⁿ-kháu” Si̍t-giam-sek)也是臺語發音的漢字轉寫,對應的正是「請說家己ê腔口實驗室」。故其參照原點,仍是多數臺灣人所稱的「臺語」(有別於「河洛語」、「閩南語」或南洋各地用的「福建話」等詞),因此它所延伸的隱藏命題,可以說是透過「說臺語(或其他母語)」一案所體現的方言之書寫(在此案例中為「臺羅」與「漢字」)和國語(華語)之間的張力。

若臺語是「方言」,無疑是指涉華語(Mandarin)中心論。混血(語)化的討論看似無關方言,是因為後者暗示著單一語系的華人社會(如中國、港臺),然而星馬或臺灣的「語言變體」(Language Variety)動力皆與移民史密不可分,無論從藝術或文學來看,混血(語)乃至於起因於殖民/移民社會的多語系治理,終須觸及「認同政治」的上層結界。而近年來,本地國族認同逐漸從「中國人」轉移至「臺灣人」(註5),越來越多的影視作品以殖民歷史為題材,這股強烈趨勢反映出建立「新國族」的集體慾望,更依稀回歸臺語、客語、華語和原住民語共存的前殖民情境,透過原住民族與漢族的平起平坐,重塑多元民族的「共同體」想像 (註6)。先不論該想像是否成立,新提案裡至少包含「完全捨棄漢字」此一基進選項 (註7)。但若本地臺語的鬥爭是針對華語,星馬地區華語變體和英語、馬來語的競爭就有更複雜的參照作用,而「方言」的論述也就不免隨著地方脈絡而改變。(註8)

從漢字文化圈到母語意識之抬頭,考察當代藝術的方言實踐,是否宜納入變體與文字間如何協商的命題—如臺語書寫的標準化?(註9)(註10) 作為漢語圈(Sinophone)甚至漢字文化圈的邊陲,臺語族群如何從「Kóng(說)」到「Siěh(寫)Ka-ki ê Khiuⁿ-kháu”」?混血(語)論述如何調節共同體內部到外部的張力,或有助於人們看見前述的語言間「不平等、階層化及宰制」的關係?

兩個以方言為媒介的案例

a、〈國語教室〉裡的多語演講

在不負責任地拋出諸多問題後,我想舉出檳城藝術家周盈貞(Okui Lala)的新作〈國語教室:我的語言的熟練程度〉(National Language Class: My Language Proficiency,2019)為例。這件三頻道錄像是由2019年新加坡雙年展委託製作,創作靈感來自新加坡寫實主義畫家蔡明智的畫作〈國語教室〉(National Language Class, 1959;新加坡國立美術館典藏),它是描繪一群或坐或站的男女,圍著某張桌子學習國語。創作完成的1959年,正值新加坡自英國殖民獨立並成立自治邦,政府亟力推動星馬的融合。透過畫中學習國語的人物表情,觀眾彷彿可以看見對國族初成的熱切期待。

周盈貞的作品承襲〈國語教室〉的標題,「國語」在此並不是指華語,而是星馬共通的馬來語。新加坡從1963年星馬合併到1965年被逐出馬來西亞,在兩地分合脈絡下,沿用馬來語而非華語為國語,或有利於建構土生華人的新國族敘事。周盈貞反映其背景的多語平行敘事手法,找來六位就讀「國民型中學」的馬國華人,輪流說著馬來語、英語、華語、福建話(Hokkien)與潮州話(Teochew),呈現馬華族群的社會方言情境,同時回應馬來西亞的語言政策。(註11) 儘管新加坡的華人遠多於馬來人,還有華語在馬來西亞是少數族群語言,但這兩個社會的華語位階皆低於馬來語(但似高於福建話、潮州話)。

無論新加坡或馬來西亞,華語作為不同華人族群溝通的工具,皆與書面體的標準化(漢字)有關。〈國語教室〉勾引出星馬間微妙的國族和國語情節,從母語使用者聽起來「不標準」的主角口音裡,更流洩出受到馬來語浸染的混語或地方性(如檳城福建話)(註12) 脈絡。

b、〈女誡扇綺譚和惠蓮的扇子〉的陰性書寫

我們似乎需要藉由虛構性才可能進入三、四百年前或七、八十年前的情境,才得以將這些難以道盡的陰暗情愫放置進遠洋貿易、殖民戰爭和鎮壓史裡。因為歷史檔案常常太過二元、陽剛,也因為藝術家善於仲介記憶卻拙於記述歷史。

—吳介祥,〈陰性記憶和虛構的必要性—情書和扇子〉(註13)

陳飛豪的〈女誡扇綺譚和惠蓮的扇子〉(2019)邀請儲見智、林恬安以臺語「唸歌」改編日本作家佐藤春夫及西川滿 (註14) 兩段文本。西川滿參考佐藤春夫的〈女誡扇綺譚〉並以二二八事件為題材創作〈惠蓮的扇子〉,描述名為「惠蓮」的女子因身份而無法與日本人YUJI桑結婚,遂以白檀扇子作為象徵兩人情感之物,後來嫁給抗日民族主義者仲明。戰後臺灣人滿懷期待地迎接國民政府來台,不料二二八事件發生,仲明由於涉嫌指導白虎隊而被當局槍決。在YUJI得知惠蓮尋仇失敗、選擇自盡後,不禁懊悔自己先前藏去惠蓮的短槍,嘆道:「想起當初个情景,彼隻你藏个短槍,若不是我遮雞婆性,哪會害你失去寶貴的性命!」

唸歌是流傳於民間的通俗藝術。陳飛豪透過西川滿虛構的主角口吻,進行對漢人政權的批判;原本唸歌是以「歌仔冊」為文本,形式為「一句七字、一葩四句」,小說被改編為七字句式,經過高度的壓縮和轉譯。正如吳介祥指出的虛構性作為偷渡「陰性」記憶的手段,在歷史上惠蓮、仲明是否真有其人不得而知。但臺語和(日本、中華民國)國語的位階差距,正好成了指涉殖民者(日本、中華民國)之於本地人的族群關係、二二八悲劇等陰暗歷史記憶的載體,臺語自身更成了「陰性」的能指(相較於「陽剛」的國語)。

〈女誡扇綺譚和惠蓮的扇子〉中的語言表現,精彩地涵蓋了讀、寫、翻譯(從日文到中文、華語到臺語、臺語的書寫跟說唱)等說讀層次。但細讀其字幕,不難發現因臺語書寫帶來的問題意識。時間倒轉回1920年代,是臺語進入日治時期文學的起點。如石美玲的〈日據下搖藍期(1920~1929)台灣文學作品中的方言詞彙〉分析賴和、楊守愚、楊雲萍等人的作品,許多臺語詞彙都因為「閩南方言」過於古老而出現「有音無字」或「音字脫節」之情形。但,作者仍從35篇小說抽樣出360個詞,並對這些「異寫」提出書寫的三原則,即:漢字字源、方言字(如散赤、𨑨迌)、擬聲字(如目睭)。(註15)

小結:變體與借詞

有趣的是,石美玲在文章中列舉的閩南語包含:「會社」、「勞働」、「來月」、「發會式」、「郵便局」、「年賀狀」、「運轉手」、「信用組合」、「奧樣」、「天幕」、「轉勤」、「火事」、「便所」、「御目出度(恭喜)」⋯等借自日語漢字的臺語寫法(不同於中文寫法)。此外,擬聲的日語借詞如:「自動車(じどうしゃ)」、「注射(ちゅうしゃ)」、「寫真(しゃしん)」、「料理(りょうり)」、「御馳走(ごちそう)」也並不陌生,甚至成了現代臺語的一部份。

或許更接近當時真實的社會現實,是楊雲萍描寫蔗糖會社剝削蔗農的〈黃昏的蔗園〉(1927),該作品中臺語、日文漢字和日文彼此混雜—「既不是純粹的國語(漢語),也不是臺語式的白話文,而是受過日語文詞法薰陶的日本式國語」(石美玲)。由此可知,所謂「閩南方言」只是一種漢語中心的想像,早就不是我們所說的「臺語」。而透過借詞或其他變體的線索,也讓讀者得以一窺早期移民社會的混血(語)化遺痕。歷經荷治、明鄭、清領、日治到民國的臺灣,從來不只是海外孤懸,而是擁抱了原住民、客家、漳泉、外省移民的機遇之地。

在這個加速解域的數位時代裡,以方言或地方性論述美學還有區辨的效力嗎?又,我們是否能將任何未標準化的語言,都照自己的意願指稱為「方言」,遽而論證它具備感性的驅動力?就像剛離開我們的法國哲學家斯蒂格勒(Bernard Steigler)引證格里桑(Édouard Glissant)的說法,混血(語)誕生自「奴役、壓抑和剝奪,⋯這種轉換並不限於加勒比海和新美洲:它作用遍及至整個世界」。混血(語)化如同一種「來自絕對差異背景的文化元素」的真實交織與融合,最終,他主張「每一種語言都來自於混血(語)化」。(註16) 在某個意義上來說,檳城和臺灣,都是格里桑所說的「小而邊界明確的」島嶼;換句話說,透過語言的變體、混種而納入異族元素交融的痕跡,也必然由此地,繼續開展族群未來的共同記憶了。